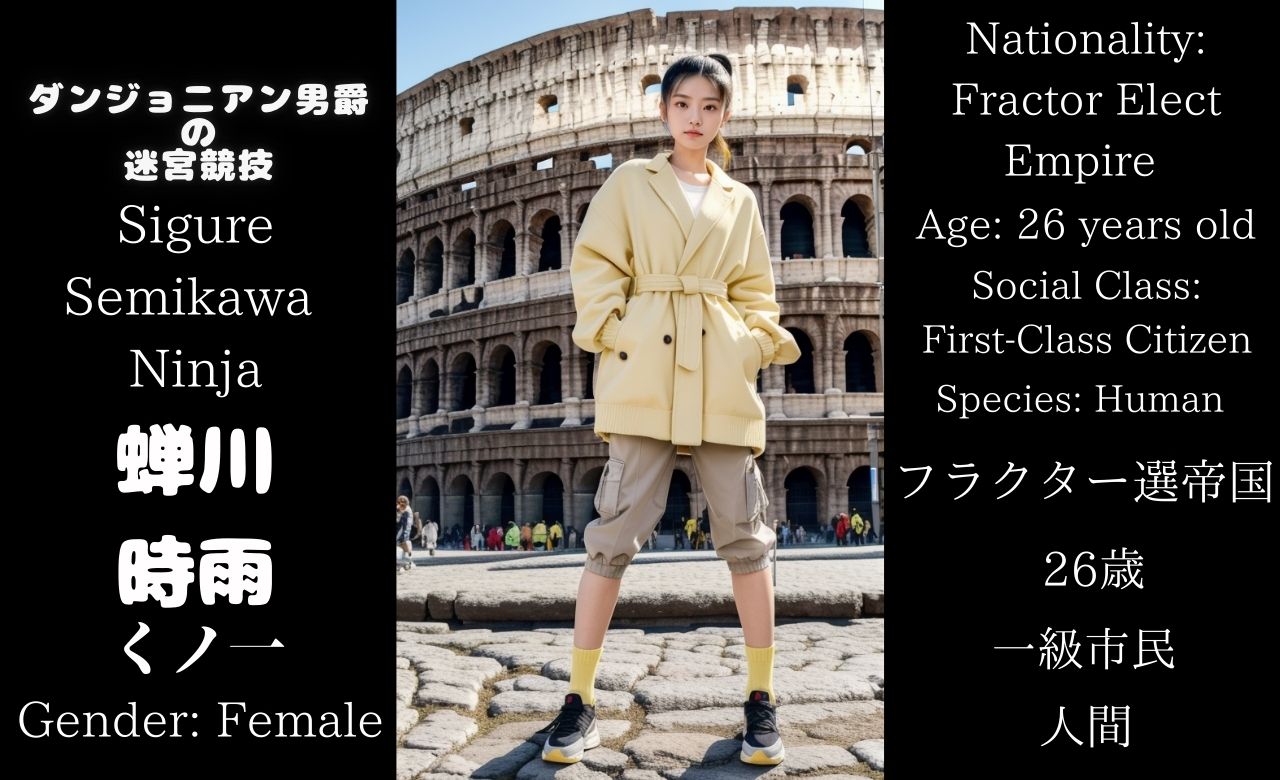

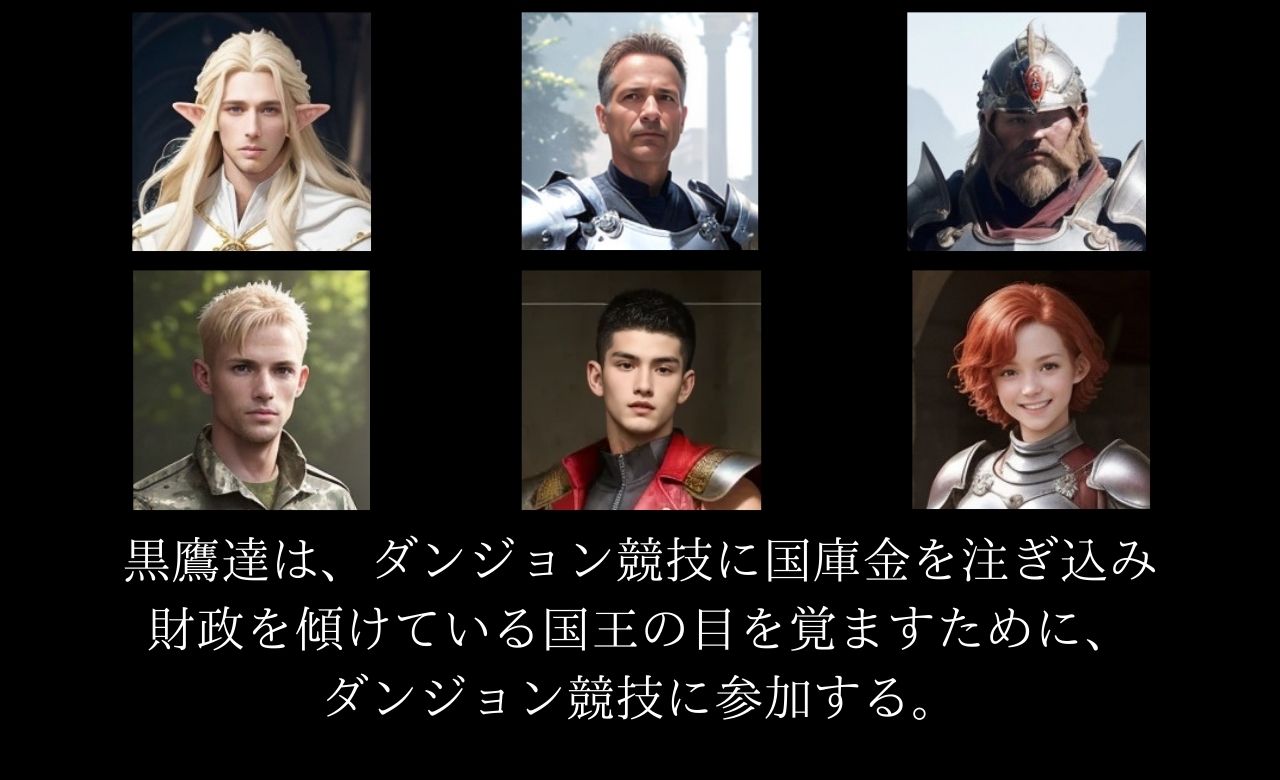

フラクター選帝国元老院議員アレン・キーリング通商代表を護衛する任務を受けた「忍び峠12」

シグレ「今晩、アレン・キーリングは、このポラリーナ王国の我々が居る、首都メレンに、元老院専用機で到着する。そして、フラクター選帝国とボラリーナ王国の通商交渉を開始する。フラクター選帝国にボラリーナ王国産の畜産物の輸入量を増やす条約の全権を元老院議会から任されている。既に、「独立派」の暗殺部隊が、ボラリーナ王国に到着したとの報告が、シビリアンズ経由で入ってきている。通商交渉は深夜にまで及ぶ可能性が在る。これから我々の任務の内容を説明する。「独立派」の暗殺部隊の名前は「マグマ・チーム」だ」

ジーン「げっ!」

シグレ「やはり、そうか。ジーン。マグマ・チームには、ジーン・アイン・セラミカというドローンパイロットが居る。お前と同じクローン兵士の試作型だな」

ジーンは青ざめた顔で言った。

ジーン「お姉ちゃんです」

シグレ「他のマグマ・チームのメンバーは、隊長のライオン男ガオーン・ガブリ。ドラゴンニュートのドゴーン・バクハ。ウイングビーイングのフラミー・ウイングス。エルフのウッツ・シューターだ」

スズメ、「どうするッス。クローン人間同士で戦うッス?」

ジーン「うーん、難しいですね。ですが、アイン、お姉ちゃん、ウェットな性格な上に、真面目ですから。手を抜かずに戦うと思います」

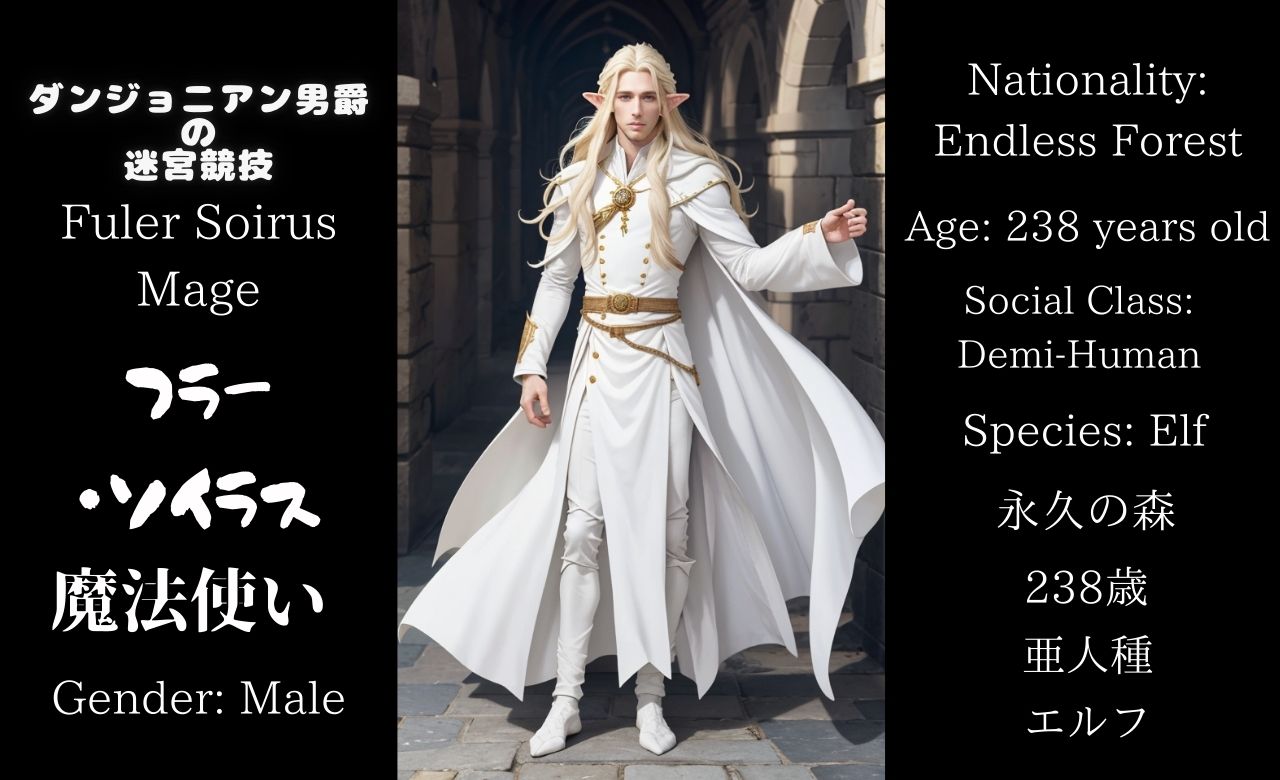

シグレ「ただ、一人、対策が難しいヤツがいる。フラクター選帝国プラチナスター勲章と、自由戦士勲章、元老院勲章を持ち。混沌の大地戦争で「サミン山地の悪夢」と呼ばれタビヲン王国人から恐れられた凄腕のスナイパー、ウッツ・シューターだ。コイツにアレン・キーリングが狙われたら、ヤツのエルブン・ボウで確実に仕留められる」

スズメ「まずいっス」

ツバメ「エルフの弓か」

ルイ「エルフってチートですよね」

ジーン「エルフの話は聞いてなかったな」

シグレ「ウッツ・シューターは私が作戦に参加し、止める。ヤツに狙撃をさせなければ、この護衛任務は成功する」

ルイ「どうして、隠れているスナイパーを止められるんですか?」

シグレ「居場所は判っている。そして私と必ず戦う」

ジーン「なんで、シグレ様は、ウッツ・シューターの居場所が判るの?」

スズメ「それは秘密ッス」

ツバメ「そう、それは秘密だ。ははははははははは」

ジーン「ツバメが笑ってごまかしているし。なんか、釈然としないな」

ルイ「シグレ様の言動は謎ムーブが多いんだけれど。時早見なのかな?時早見って忍者界隈では有名ですけれど、どんな能力なんですか」

スズメ「だから秘密ッス」

ツバメ「ガチクソにヤバイ能力だから教えられない」

ルイ「嫌だな、仲間外れじゃないですか」

ジーン「やっぱり、私が居るからかな。あー、シビリアンズだからって差別している」

シグレ「時早見は、忍者マスターの煉獄京様から、能力を教えることは禁じられている。それで納得してくれ」

ジーン「スズメと、ツバメは知っているじゃないですか」

元老院専用機の機内。

アレンは、帝国大学の勉強をしていた。

アレンは勉強に疲れて手を止めた。

議員秘書のナルーサが無表情のまま、合成コーヒーを持ってきた。

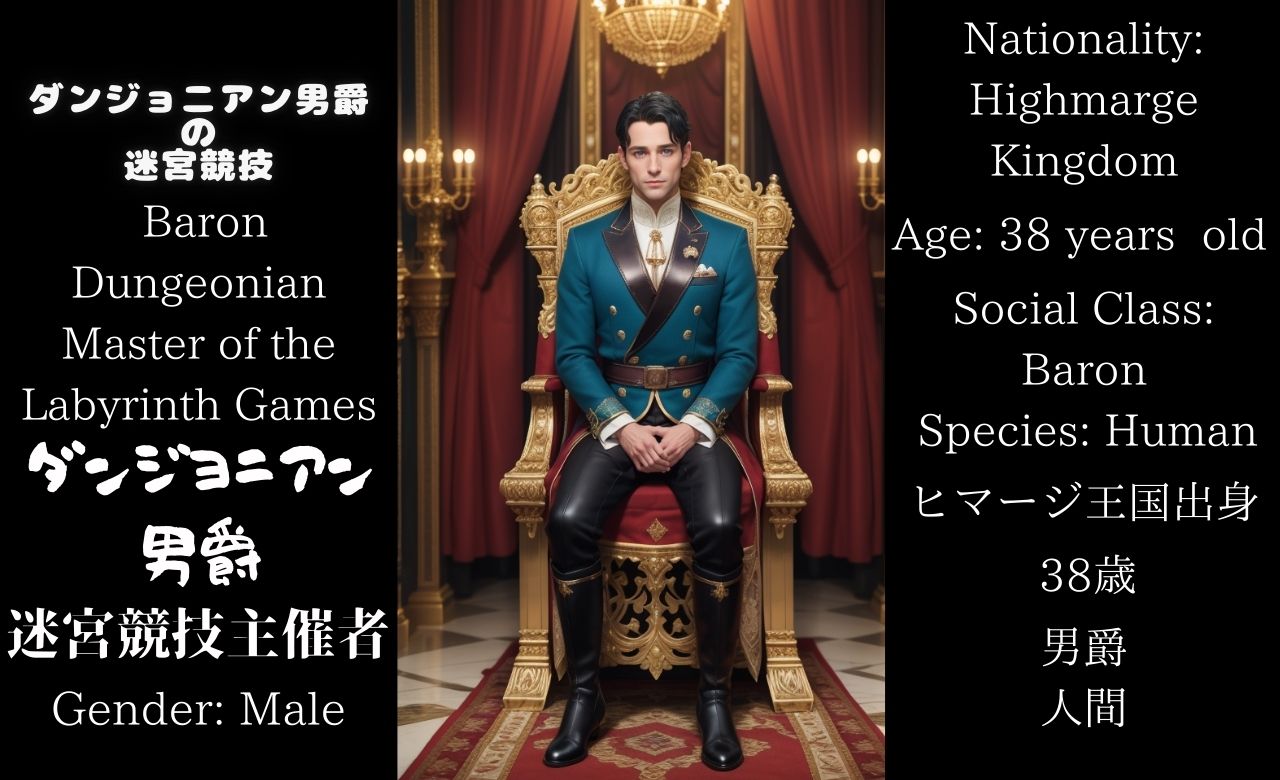

アレン「で、ボクは、また命を狙われているのかい?」

ナルーサ「ええ。そうです」

アレンは合成コーヒーを受け取って溜息を付いた。

アレン「フラクター選帝国は、いい加減、「共存派」と「独立派」の対立を止めるべきだ。国民の食事の話まで政争の道具に使っている」

ナルーサ「経済的な問題ですよ。フラクター選帝国は、食事がコモンで一番美味しくないことは、合成食のプラント以外に原則的に食料が生産できない理由から伝統でしたが。建国以来、一級市民と二級市民、非級民の間で貧富の格差が、フラクター選帝国でも進んでいます。コモンの美味しい食料を食べられる層と、食べられない層に分かれる事が生じることへの危機意識を「独立派」は持っています」

アレン「世の中は上手くいかないけれど、上手くいかない世の中を良くするのが政治家であるボクの使命だ。暗殺された父さんも同じことを言うかな」

ナルーサ「では、何か妙案が、おありですか?」

アレン「これから、通商政策で、フラクター選帝国が輸出する家電で得た、外貨の、多くを、コモンとの食料の輸入取引に回して。フラクター選帝国の全ての人達が、コモンの美味しい食料を食べれるように変えていく。これならば不満は生じないはずだ」

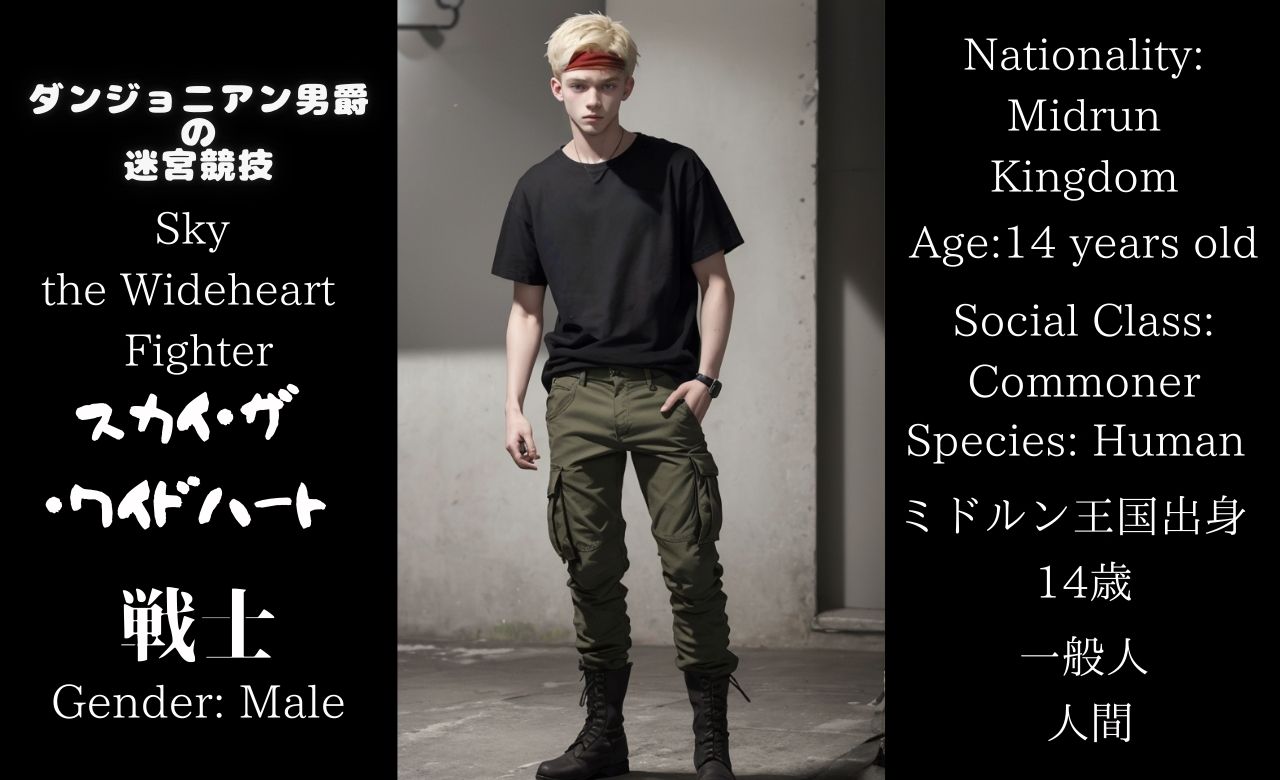

ナルーサ「さすが、ローゼン議員が見込んだ若者です。私が365歳の時に出会った、人間の勇者のブレード・ザ・ワイドハートの様に賢明な判断です。彼は「とりあえず飯を食わなければならない」という固い信念を持っていました」

アレン「で、ボクは、「共存派」の犠牲者として無抵抗で、没後の名誉と共に暗殺されなければいけないのかい?」

ナルーサ「護衛に、シビリアンズが付きます。あと、20分後に我々が着陸する、ボラリーナ王国の首都メレンで、ボラリーナ王国の護衛隊に、加入しているEsTという凄腕の闘士団が護衛に加わるそうです」

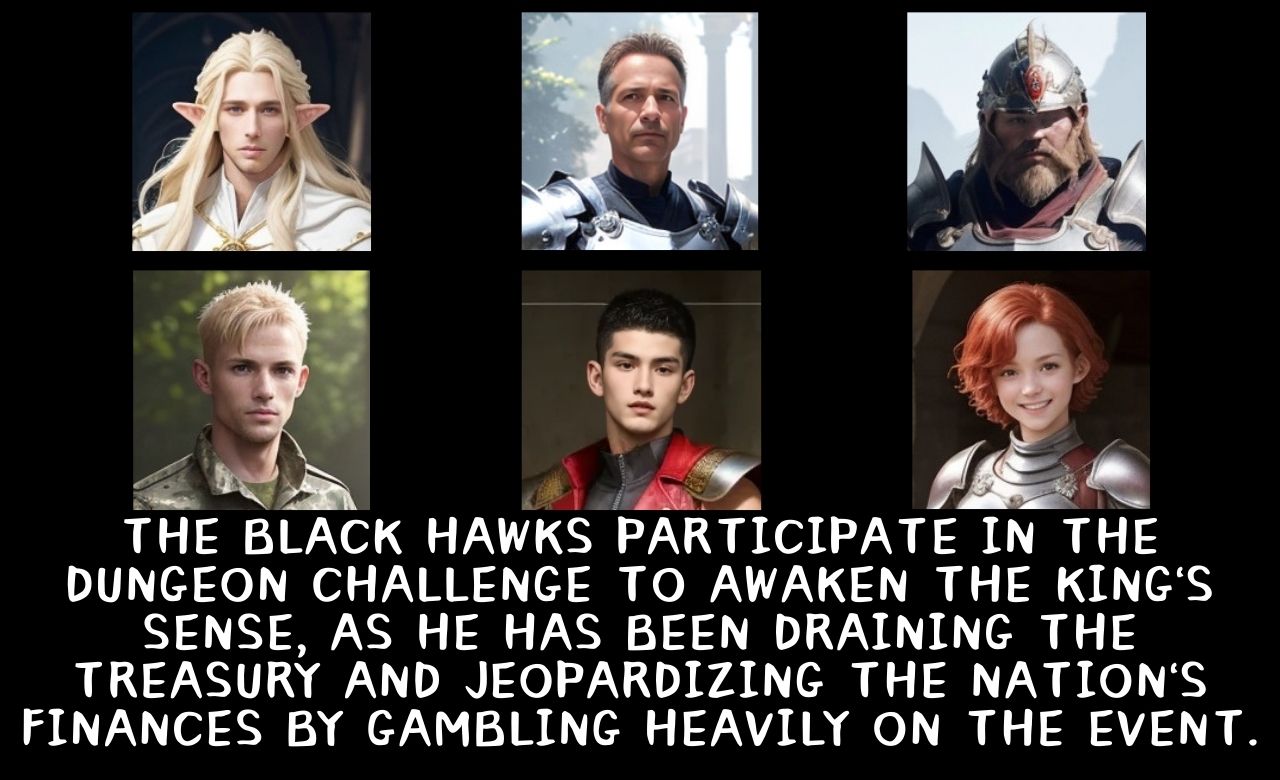

アレン「シビリアンズは、内部で、「共存派」と「独立派」の熾烈な内部闘争が続いている。信用できるかな?」

ナルーサ「確証は出来ませんね。ですが、我々は、護衛達に守られて、フラクター選定国の国益を守る事に集中するべきです」

アレン「そうだね。フラクター選帝国は、コモンの国々から、一方的に家電を売りつけて、利益を得ていると非難を浴びている。「共存派」として、ボクは、フラクター選帝国のために交渉をしなければならない。フラクター選定国の家電に対する貿易摩擦の解消が元老院から与えられているボクの使命だ」

シグレは、カメラ太郎が空中に三次元映像で表示するボラリーナ王国の首都、メレンの地図を示した。

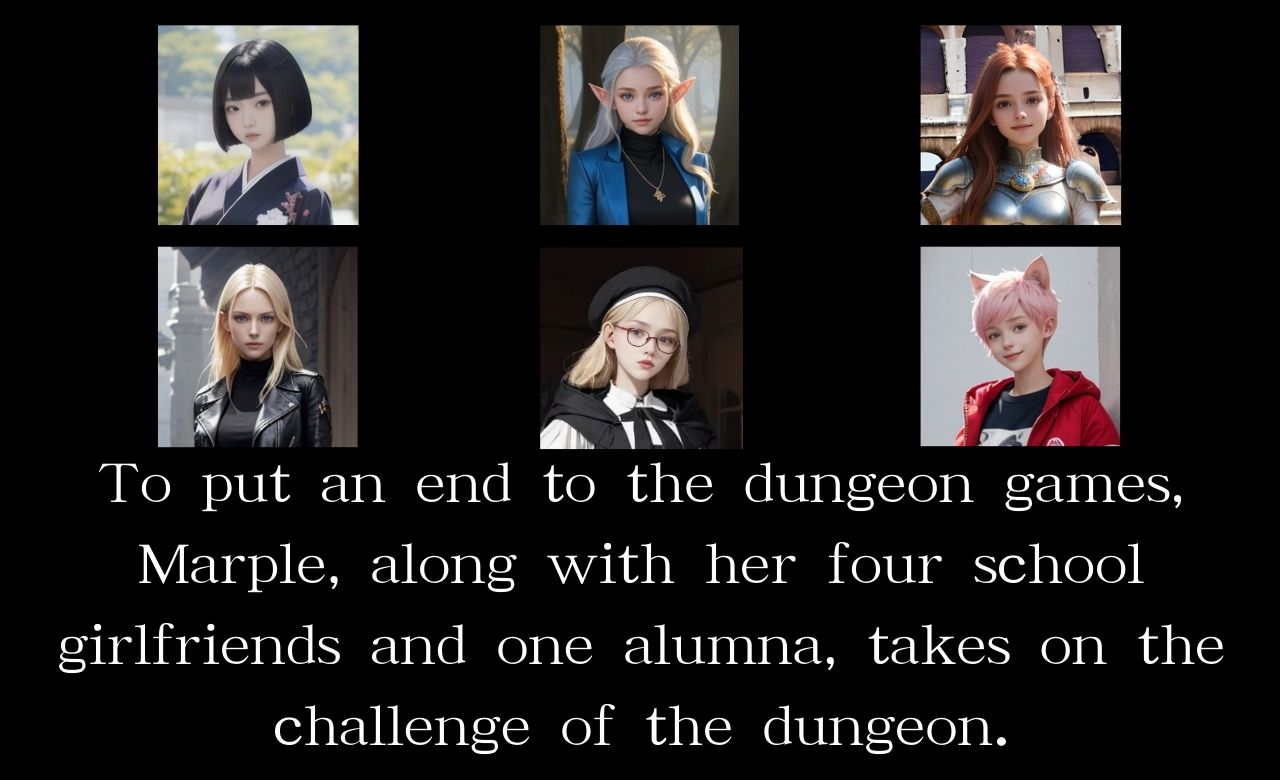

シグレ「まず、今回の任務を説明をする。フラクター選帝国の元老院直属のマグマ・チームは「独立派」だ。メンバーは、種族しか判っていない。得意な戦い方などは、秘匿されている」

一斉にジーンに視線が集まる。

ジーン「なんですか、その痛い視線は、なんで、そんな爛々とギラついた眼で、私を見るんですか」

スズメ「今回の相手は、強敵ッス。情報を知っているなら教えるッス。一歩間違えれば、確実に犠牲者が出るッス」

ジーン「私だって、お姉ちゃんの事しか知らないですよ。水の精霊遣いで、戦闘用のコンバットロイドのドローンパイロットをしているぐらいです…」

眼を逸らせるジーン。

ツバメがポキポキと拳を鳴らした。

ツバメ「なんか隠しているだろうジーン。忍者を舐めるなよ」

ジーン「判りましたよ、言えばいいんでしょ。お姉ちゃんは服装のセンスが最低で、銀色に髪の毛を染めて、スカートが短いんですよ」

ルイ「ジーンちゃん。それは秘密でもなんでも無いでしょ」

ジーン「会ったら、スゴイ恥ずかしい格好だって判りますよ。私は、あの恰好だけは絶対無理です」

シグレ「ボラリーナ王国から貸与される、Sクラス通行許可証を渡す。これを示せば、首都メレンの、どこにでも通行許可が下りて移動できる」

ボラリーナ王国首都メレン上空に光学迷彩で浮かぶ、飛行要塞マグマ・ベース。

ガオーン隊長「シビリアンズからの報告では、情報が、漏れている。ポラリーナ王国の首都メレンは、厳戒態勢が敷かれている」

ドゴーン副長「やはり、シビリアンズは信用できん」

フラミー「このマグマ・ベースの上空からの偵察画像では。既に、警備は整っています。ですが、この偵察画像では、人員を動員しきれない警備が弱いポイント見られます」

ガオーン隊長「ウッツ。今回は、お前の狙撃の腕が必要になりそうだ。どうする」

ウッツ「アレン・キーリングとポラリーナ王国の大臣が、交渉をする、プールド宮殿の1キロ以内まで、私が、辿り着ければ、エルブン・ボウで狙撃をして確実に仕留められます」

ガオーン隊長「そうか、危険な仕事だが頼めるか、ウッツ」

ウッツ「はい、任務は了解しました」

ドゴーン「我々が陽動としてウッツが狙撃できる地点まで、血路を開く」

ガオーン隊長「ドゴーン、暴れすぎるな。フラクター選帝国の立場を悪くし過ぎてもいけない」

ドゴーン「我々「独立派」が、コモンの弱小国のポラリーナ王国の事など気にする必要が在るのか」

ガオーン隊長「フラクター選帝国の建国戦争の時の艱難辛苦を思い出せドゴーン。今は、コモンの全てを敵に回す事は得策とは言えない」

フラミー「アレン・キーリングを載せた元老院専用機が、プールド宮殿の広場に着陸しました」

ガオーン隊長「よし、我々も降下作戦を開始する。そして、フラクター選帝国の裏切り者、アレン・キーリングを始末する」

「次回!忍び峠12。ボスのシグレVSエルフの狙撃手ウッツ・シューター!」